【闽南文化大观园】

闽南网6月8日讯 一座人才辈出的城,定是不负“物华天宝,人杰地灵”美誉的。

筱贤栖身的泉州城,就是这么一座城。它有富庶的土壤,孕育富足的经济;它有便利的海陆交通,接纳了纷繁世界,便有了开化的思想和文化,教育事业欣欣向荣。

这就跟随筱贤的脚步,到这座海滨小城,领略先贤风采吧。

行路前,筱贤先跟你说个题外话,我们温陵城的众位钗主,已在前些日子跟你见过面了,也逐一将家族故事为您道出,筱贤今天,先提前代表众钗主,和大家约个再会的时间:端午假期回来,2013世界闽南文化节进入倒计时,我和众位姐姐,将带着您,去逛一逛这座精致繁华的闽南文化大观园。不见不散哦。

【钗主本纪】

刺桐城,以儒家的精神为宗,同时受多元文化影响,唐宋以后贤人辈出。他们生长于斯,或曾驻守于斯,与这座城的缘分,一直为后人津津乐道。

我是温陵第十二钗,祖筱贤。这片人杰地灵之城,是我栖身的地方。

筱贤以为,一位贤人,可以是固执的。如曾公亮、吕惠卿,果断支持王安石变法,在积贫积弱的现实中,他们革新奋发,让人铭记。一位贤人,可以是温和的,比如信奉程朱理学的朱熹、蔡清和陈琛,还有后来的李光地,坚守与传播着心中的信仰;一位贤人,还可以是刚烈的,比如不满当权者所为愤然辞官,专门读书论著的李贽。

在历史的长河中,他们的是非功过,任由他人去说吧!至少已经名垂千古。

读这些书,你可以更了解我——

《泉州古代教育》,陈笃彬、苏黎明著

《闽南文化论述》,林枫、范正义著

《泉州名人故居》,政协泉州市委员会编王明健主编

展情速递——

泉州府文庙东西两侧展厅。

闽南文化展示中心里将展出“思想文化辉煌”部分,用照片展示国内外各地祭祀孔子的建筑和历代名人的画像,以实物方式展出祭孔的礼器、乐器以及文魁、贡元、进士、状元、榜眼、探花等匾。

精英辈出,先贤们术业有专攻

筱贤掰着指头算了算,仅在泉州,名垂史册的先贤得有好几十个呢,手指都忙不过来了。

他们中有“学而优则仕”的,比如开闽南科举先河的欧阳詹、三朝老臣曾公亮。还有“走进来”的外国人、少数民族官员,比如蒲寿庚、偰玉立,以及近代著名的弘一大师等。

有些人在科技方面贡献突出,比如蔡襄主建的洛阳桥,是我国第一座海港梁式大桥,还首创筏形基础和牡蛎固基法。这位多才的男子还抽空编写了《茶录》和《荔枝谱》,前者介绍福建茶叶的生产和烹试方法,填补了陆羽《茶经》的缺陷,后者介绍福建荔枝的品类、种植和食用之法,是我国乃至世界上现存最早的一部果树栽培学专著。

另外,筱贤觉得,清朝泉州人丁拱辰的经历是个极好的励志故事。他幼年贫困一度辍学,不过发奋自学,年轻时就创制了象限全周仪,以测量度数,推算时辰。后来到海外经商,他主动学习西方制炮、造船原理,编写许多军火著作,受到朝廷褒奖。

泉州城的人文味浓郁,朱熹当年来讲过学,“硬脾气”的李贽,编写了《闽书》的何侨远,每一个都是才情满满。

教育给力,别样的蕃学与宗学

“外教”这词,咱泉州城古时候就有了。这还得从别样的蕃学说起,你且听筱贤为你细说。

蕃学最早是北宋大观、政和年间,泉州的伊斯兰教徒在清净寺内设置的。泉州海交史专家李玉昆说,泉州海外贸易发达,许多外国商人定居在此,一些外商后代就会被送到蕃学中。在这里,外教会传授阿拉伯文和波斯文,同时也有老师教习中文,以培养“舌人”,就是现在的翻译。蕃学的教学形式一直延续到清朝。李玉昆说,郑和下西洋多次从泉州出发,其中一个原因,就是在这里能找到适合随船出海的翻译。

泉州西晋时出现私学,北宋兴办官学,南宋时才出现了真正意义上的书院。私学按办学形式分有私塾、义学和社学三类。私塾作为启蒙教育或讲经论道的场所;义学是富人或宗亲捐资创办,专为家庭贫寒的子弟设置的;社学始于元代,是地方官奉朝廷诏令在乡村设立的官倡民办学校。官学分为府学、州学、县学和卫学,现在的泉州府文庙就是古代泉州地区最高学府的所在,历代多次迁扩建。

唐朝末年以来,书院在泉州各地兴办。宋代理学大师朱熹担任同安主簿时,多次到南安杨林书院讲学,并在南安创建九日山书院、在金门创建燕南书院。从此在闽南地区,书院成为教学和学术研究的场所。

颇具特色的还有宗学。李玉昆介绍,福州设有“西外宗正司”,泉州有“南外宗正司”,都是管理南宋王朝宗师事务的机构。皇族偏安南方时也注重后代教育,于是在泉州等地设立“贵族学校”,教育宗室子弟,对闽南文明的发展起到一定作用。

文化沃土,孕育人才反哺家乡

闽南是如何造就诸多才子的?据筱贤所知,其实没有诀窍,和其他各地一样,受教育,然后参加科举考试。

在唐宋以前,整个福建地区,乃至江西、浙江等省份的学术教育都不足道。后来中原汉人南移,福建才进入实质性的大开发,学术教育有所起色。到了宋朝,教育逐渐赶上中原地区,此后,在多元文化的沃土下,闽南历代都出现“考霸”。

大家都知道,古代一般要经过童试、乡试、会试、殿试层层选拔,方能实现鲤鱼跃龙门的梦想。泉州出现最早的“考霸”要属唐贞元年间的晋江人蔡诏和欧阳詹;又过了24年,漳州出现建州以来首位进士。从此历代仕子竞相劝勉读书,纷纷通过科举走上仕途。泉州文史界对历代文科进士进行统计,唐朝时有15人考取,宋朝最疯狂,共有1074人考取进士,把其他朝代都远远甩在后面,其次是明朝551人。

筱贤拜读林枫、范正义两位教授所著《闽南文化论述》,专家认为,科举功名对于闽南地区的政治意义重大。金榜题名后登仕途,使地处边陲的人参与政治,密切与中央政权的关系,也就密切了闽南地区与中央政权的关系。所以宋元至明清,闽南地区经济实力增长、家族组织不断完善、教育发达、学术昌明的背景下,闽南科举之风弥盛,进士人数增长。

思想争鸣,文人之间不谈对立

明朝时,泉州先后出现过两位著名思想家:蔡清、李贽,他们坚守各自的理念,却对后世产生同样深远的影响。

李玉昆曾担任李贽研究会秘书长,他介绍,李贽提倡过男女平等,并且在明朝政府力主实施“海禁”的背景下,仍支持对外贸易,后来他不满明朝政府的作为愤然辞官。用现在的话说,李贽是个标准的“刺头”。李玉昆表示,李贽的思想在当时也许是异类的,但其所产生的深远意义,至今不可忽视。

蔡清则是另一种思想典型,完全是儒学的代表。泉州历史研究会会长许在全表示,蔡清的理学思想主要是继承和发展朱熹的学说,在与明代初期唯心学派的论战中逐步形成自己的体系。为了批判众说的缺陷,他潜心著述,写成他的理学代表作《四书蒙引》。在他的大力倡导下,朱熹的《四书集注》遂成为明、清时期以经术取士的科举考试的标准答案。

许在全认为,明代泉州相继而出大思想家,说明这里曾是一方“博大、精深、丰厚、兼容”的热土,对于同时出现的两大不同的思想观点,不应简单将其摆在对立面,而应吸取其积极的、精华的部分,并发扬光大。

到现在,热衷于先贤思想研究的人不胜枚举,各种学术研讨频频开展。筱贤赞同一个观点,今天的教育是从过去的教育发展而来的,现代的思想也必然是站在前人的肩膀上思考而得的。

闽南这片热土,古代能栽培出这样多的参天大树,当下何尝不能培育绚丽的鲜花呢?

家族世系谱

唐朝

欧阳詹,唐朝著名文学家、诗人和教育家。

王延彬,曾任唐末五代泉州刺史,奉父命在丰州建招贤院,接纳李洵、韩偓等中原流亡人士。

留从效,治理泉州十七年,扩建城垣,环城遍植刺桐,泉州开始以“刺桐城”闻名于世。

宋朝

曾公亮,三朝为官,一生勤政。主持编写《武经总要》,是我国古代一部军事科学百科全书。

蔡襄,曾亲自主持建造我国第一座海港梁式大桥——洛阳桥。精于书法,编著《茶录》和《荔枝谱》。

苏颂,主持编著《本草图经》,发明了水运仪象台,又编著《新仪象法要》。

朱熹,曾任泉州同安县主簿。是我国宋代理学的集大成者,中国哲学史上唯心主义哲学家之一。

元代

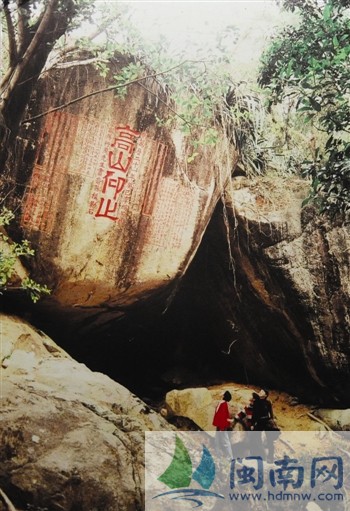

蒲寿庚,阿拉伯穆斯林商人的后裔。先后受命诏谕二十多个国家和地区的舶商来泉贸易。偰玉立,新疆人于泉州为官。修志筑城,被后人誉为“温陵贤守”。工于诗文、书法,在清源山和九日山留下不少题刻。

明朝

蔡清,著名理学家、教育家。继承和发展了朱熹学说,为明代朱子学者第一人。

俞大猷,转战南北,战功显赫。尤其是在福建、浙江、江苏、广东平息倭寇之患。

李贽,辞官后专门读书著述,是明朝中叶进步的思想家、文学家、史学家、军事理论家。

李廷机,是我国历史上少有的清官贤相。

郑成功,驱逐侵占台湾达三十八年之久的荷兰殖民者。

清朝

施琅,著名的军事家,促使两岸统一。

李光地,杰出的政治家、思想家,被雍正帝褒为“一代之完人”。

施世纶,曾被康熙皇帝表彰为“天下第一清官”,后成为清代公案小说《施公案》的主人公。

丁拱辰,军火科学家。还曾创制象限全周仪,以测量度数,推算时辰。

黄宗汉,清末一位主战爱国官员。(本网记者 吴月芳 谢向明 文/图)